Sebuah surat dikirimkan kepada Ny. Van Kool pada Agustus 1901. Dalam suratnya Kartini menulis, "Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat, supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya". Begitulah bunyi dari sepenggalan surat sang Kartini.

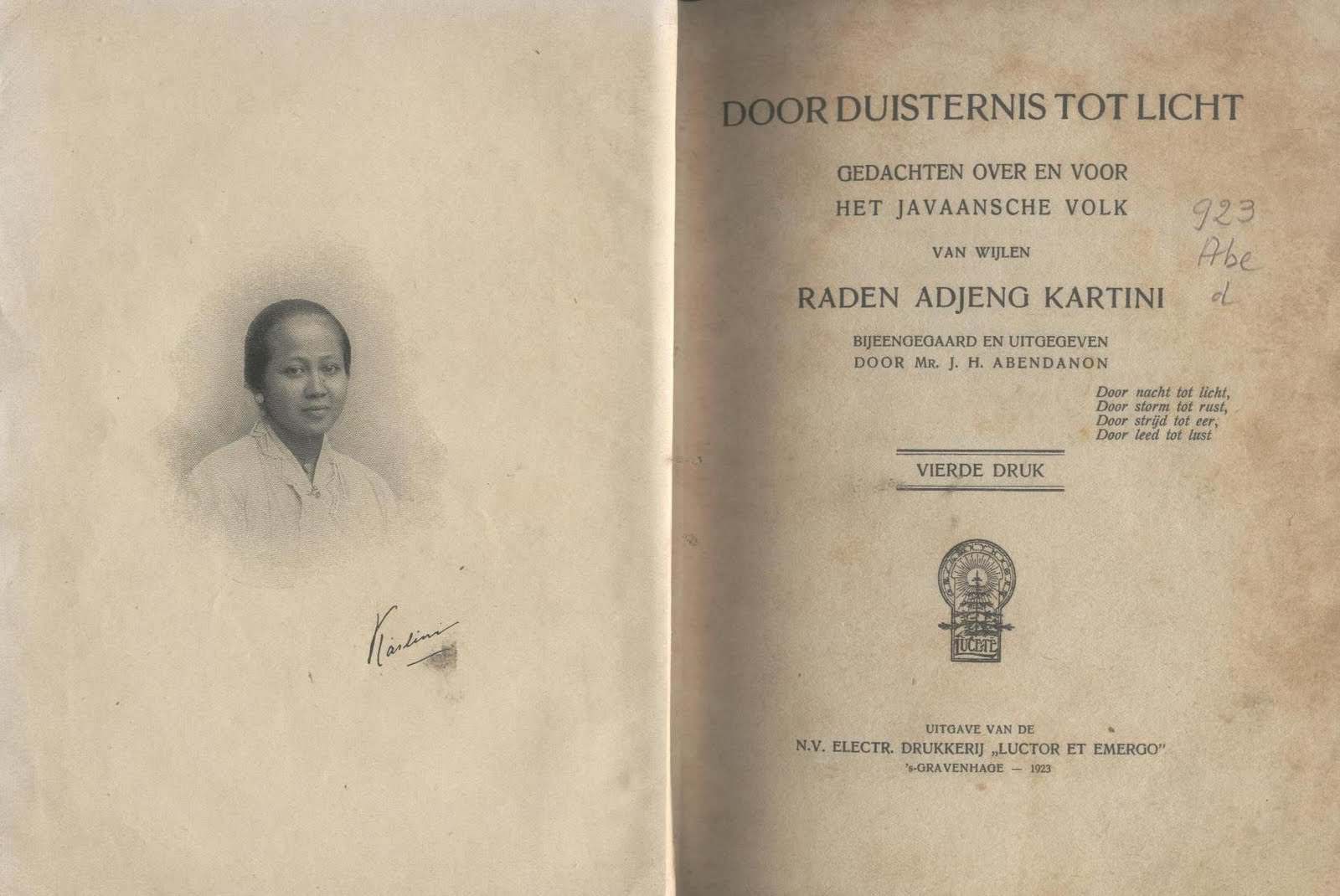

Hari ini, kita berjumpa lagi pada peringatan sosok seorang perempuan bernama Kartini, seorang putri dari Raden Mas Sosroningrat Bupati Jepara yang lahir pada 21 April 1879 silam. Dari sekolah, kampus, instansi negeri, swasta hingga pusat perbelanjaan menjadikan Kartini sebagai satu dari sekian banyak peringatan nasional yang dikhususkan dan digelar dengan beragam keriuhan. Namun keriuhan “selametan” atas hari Kartini tersebut tak jarang hanya diisi oleh riuh-riuh “fesyen”, dari sanggul hingga beraneka ragam kebaya. Tak ayal banyak juga yang kemudian menyebut dan mengidentikkan hari Kartini dengan “Hari Berkebaya Nasional”.

Entah bagaimana ceritanya serta siapa yang memulai, namun sanggul dan kebaya inilah yang paling “ketara” dari hari Kartini. Pertanyaannya, apakah mengingat dan memaknai Kartini akan selalu kita maknai dengan hanya bersanggul dan berkebaya ?

Perempuan dan Perdebatan

Berbicara perempuan, selalu lekat dan awet dengan sebuah perdebatan atas bahasan patriarki, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan perempuan pada tingkatan kedua atau dengan kata lain laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Dimana menurut Sylvia Walby (1993) yang membagi patriarki menjadi dua, yaitu patriarki privat dan patriarki publik menyebutkan bahwa telah terjadi ekspansi wujud patriarki, dari ruang-ruang pribadi dan privat seperti keluarga dan agama ke wilayah yang lebih luas yaitu negara. Anggapan patriarki inilah yang kemudian menjadi sumber atas pandangan minor terhadap perempuan.

Kembali jauh ke belakang, sejatinya narasi patriarki telah dimulai semenjak zaman Adam dan Hawa, bagaimana Hawa dipandang kala itu menjadi sumber masalah atas kekhilafannya menggodai sang Adam. Bergeser ke tanah Jawa, sebuah obrolan lazim mengungkapkan,“Nek wedok iku, yo umbah-umbah karo korah-korah” (Kalau perempuan itu, ya nyuci pakaian dan piring). Kalimat tersebut menjadi kalimat yang sering terdengar oleh para perempuan, terlebih bagi perempuan yang berdarah Jawa. Perdebatan pun kembali dimulai, apakah harus menjadi perempuan yang di rumah saja atau memilih menjadi perempuan yang berkarir (di luar rumah). Tak hanya sampai disitu, perempuan millenial kekinian pun nyatanya mengalami hangatnya perdebatan, misal saja apakah memilih berpakaian seksi atau berjilbab syar’i, apakah menikah cepat atau lajang lama, apakah begini atau begitu dan banyak lagi perdebatan serta diskursus lainnya. Perempuan sekali lagi menjadi objek sekaligus subjek menarik untuk diperdebatkan, terlebih saat perempuan menjadi satu dari kesekian elemen demografi mayor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas dari sebuah kontestasi politik elektoral.

Kartini dan Dapur Literasi

Lahirnya keterbukaan yang ditandai dengan semakin mudahnya membagikan apapun di jejaring maya, menjadi catatan penting sekaligus era baru dalam pencarian dan pembagian informasi di segala lini. Era baru ini tak jarang juga memunculkan sifat-sifat baru dalam lingkungan sosial masyarakat, misal kita makin berani dan senang berkomentar walau

kita belum terlalu mengerti duduk persoalannya, kita makin cerewet dan senang menyinyiri apa saja serta siapa saja yang menurut kita berseberangan dengan apa yang ada dalam isi kepala kita.

Kementerian Kominfo dalam catatannya pada awal 2017 mengungkapkan ada 40.000-an lebih website yang mengaku sebagai media online, namun tidak terdaftar sebagai media resmi. Hal ini dibarengi juga dengan tingginya persebaran hoax serta menurunnya minat baca masyarakat. Menurut Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), perkembangan teknologi digital seperti media sosial menyebabkan minat baca masyarakat menjadi rendah. Hal ini karena waktu masyarakat banyak tersita untuk media sosial dibandingkan membaca buku. Apa yang diungkakan IKAPI diamini oleh hasil penelitian dari The World's Most Literate Nations (WMLN) pada tahun 2016, yang meneliti tentang tingkat literasi dunia. Hasil penelitian WMLN menempatkan Indonesia di urutan buncit, posisi ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Satu tingkat lebih tinggi dibanding Botswana, negara kecil di benua Afrika yang berpenduduk hanya 2,1 juta jiwa.

Kembali pada Kartini, lahirnya kepahlawanan Kartini tak dapat dipungkiri tercetus dari kedekatan sosok Kartini dengan budaya literasi. Kartini hidup dengan buku-buku, dan kegiatan tulis menulis lewat surat-suratnya yang dapat kita nikmati hingga kini. Kartini seolah bersepakat dengan apa yang dikatakan Pram “Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama tidak menulis ia akan hilang dari masyarakat dan sejarah.” Spirit literasi itulah yang menjadi dapur intelektualitas dan energi perjuangan pergerakan seorang Kartini di masanya.

Kartini yang hidup di zaman pra-literasi menjadi literater yang sangat membanggakan. Kemampuannya memvisualkan wajah patriarki, dan isu-isu hak serta keadilan perempuan menjadi kata dan energi yang menggerakkan banyak perempuan Indonesia kala itu. Jika hari ini Kartini masih hidup, mungkin hatinya akan tersayat ketika mimpi literasi yang ia bangun nyatanya belum terlalu banyak dilakukan oleh banyak masyarakat khususnya para perempuan Indonesia. Apalagi bagi mereka yang masih memilih sibuk shopping sana-sini ketimbang membaca, menulis dan menelurkan gagasan untuk kemajuan kaum perempuan.

Terakhir, membaca dan menulis ibarat kendi, apa yang kita tuangkan itulah yang akan terbagi. Memang tidak dipungkiri bahwa susah untuk membangun masyarakat perempuan yang meliterasi, apalagi ditengah fenomena perempuan millenial yang kini seolah terfokus pada topik-topik galau dan kebimbangan, atau yang anak muda lazim menyebutnya sebagai “Baper”. Namun sekali lagi, literasi adalah bagian penting dari mendidik perempuan, yang seorang bijak menyebut mendidik perempuan seperti mendidik dua generasi, karena perempuan akan melahirkan generasi baru dari rahim agungnya, terlebih dengan tugasnya sebagai Al ummu madrasatul ula.

Semoga semangat Kartini mengasah dapur intelektualitasnya dengan literasi juga ikut diteladani oleh perempuan-perempuan Indonesia hari ini, sehingga memaknai Kartini bukan lagi hanya sekedar bersanggul dan berkebaya seperti layaknya yang sudah menjadi tradisi hari ini.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News