Bagi Kawan GNFI—termasuk saya—yang pernah bersentuhan dengan bidang jurnalistik, pasti tak lepas dengan sosok Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Jurnalis yang juga pakar kajian media, Andreas Harsono, menyebut dua sosok jurnalis Amerika Serikat ini sebagai, ‘’Wartawan yang nyaris tanpa cacat’’. Apalagi setelah dua sosok tersebut menulis buku The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (2001).

Buku itu adalah hasil kesimpulan diskusi dan wawancara kepada 1.200 wartawan saat Committee of Concerned Journalists diadakan. Hasilnya, hingga kini buku soal "Sembilan Elemen Jurnalisme" itu menjadi "kitab suci" jurnalis di seluruh dunia.

Kali ini, mari kita fokus pada dua elemen yaitu elemen kedua dan elemen kesembilan. Pada elemen kedua, Kovach dan Rosenstiel melontarkannya dalam bentuk pertanyaan, "Kepada siapa wartawan harus menempatkan loyalitasnya? Pada perusahaannya? Pada pembacanya? Atau pada masyarakat?"

Sedangkan eleman kesembilan disebutkan bahwa, "Setiap wartawan harus mendengarkan hati nuraninya sendiri. Dari ruang redaksi hingga ruang direksi, semua wartawan seyogyanya punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggung jawab sosial," tulis Andreas dalam bukunya Agama Saya Adalah Jurnalisme (2010).

--

Pada salah satu kesempatan, GNFI menerima sebuah hasil survei yang menarik berjudul The 4th Communications Insight Report: Jurnalisme dan Normal Baru. Survei ini dilakukan oleh Imogen Communications Institute (ICI) dengan melibatkan para responden dari 124 jurnalis media massa yang tersebar di 10 kota Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Palembang, Medan, Pekanbaru, Makassar, Banjarmasin, dan Samarinda.

Survei yang mengkombinasikan teknik kuantitatif dan kualitatif ini dilakukan dalam periode dua pekan, yakni pada 8-22 Juni 2020 lalu.

Jika sebelumnya kita kerap melihat atau bahkan menganalisis betapa tatanan kehidupan perekonomian nasional berubah akibat pandemi Covid-19, maka sebenarnya ini pun memberi dampak yang cukup besar pada pola kerja media. Tentu hal ini ujung-ujungnya tetap memberi dampak terhadap bisnis media, yang lagi-lagi terkait sektor ekonomi.

"Sebagai pilar diseminasi informasi, tentunya media memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses jurnalisme menyeluruh seperti pencarian fakta, verifikasi data, wawancara tatap muka, dan liputan mendalam dengan narasumber untuk menyampaikan berita yang valid dan berimbang kepada publik," tulis Jojo S. Nugroho, Principal ICI sekaligus Managing Director Imogen Public Relation dalam pengantar hasil survei tersebut.

"Melalui lembaga studi Imogen Communications Institute (ICI), Imogen PR berusaha menggali lebih dalam mengenai sejauh mana pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu bisnis media dan bagaimana para wartawan bisa beradaptasi dengan kondisi normal baru dalam proses mencari berita," tulisnya lagi.

Lebih rinci, Jojo menjelaskan kepada GNFI bahwa survei ini ingin mengkaji pandangan teman-teman media soal masa normal baru atau permulaan akan adaptasi kebiasaan baru.

"Setelah pandemi ini, setelah direlaksasi, setelah sebulan-dua bulan terakhir ini, apa sebenarnya yang terjadi? Kita sudah di rumah cukup lama, kita ingin tahu bagaimana kemudian teman-teman media melihat ini. Baik dari sisi informasi maupun dari sisi teman-teman media sendiri," jelas Jojo kepada GNFI (2/10).

Tentang Infodemi dan Cyberchondria

‘’Good news is good news. Bad news is also good news.’’

Dalam situasi normal, kalimat tersebut menjadi salah satu ungkapan pamungkas para jurnalis. Alasannya, dua-duanya dianggap memiliki nilai berita yang penting untuk disampaikan kepada khalayak. Dalam kondisi saat ini, isu seputar Covid-19 yang dapat dikategorikan sebagai "bad news" menjadi topik dan isu berita yang bernilai tinggi.

"Kalau di awal masa pandemi, iya. Karena memang di awal pandemi masyarakat juga butuh informasi itu. Media menghasilkan produk berita seputar itu. Hanya saja kemudian ini jadi tidak terkontrol karena bukan hanya media yang memberikan informasi, tapi juga social media," papar Jojo.

Bahkan dari hasil survei tersebut, Jojo pun membeberkan bahwa seiring berjalannya waktu, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, serta dimulainya masa transisi adaptasi kebiasaan baru, teman-teman media menangkap bahwa masyarakat itu sudah bosan dengan informasi seputar virus dan pandemi.

"Karena yang terjadi adalah infodemik," katanya.

Fenomena infodemik sudah terjadi secara global, termasuk Indonesia, dan turut memperburuk situasi pandemi. Ini karena infodemik mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah. Kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut.

"Yang terjadi adalah informasi [menjadi] simpang siur dan informasi itu sebenarnya bukan berasal dari teman-teman media, tapi dari social media. Dampak informasinya besar sekali dan masyarakat [cenderung] tidak bisa memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah."

"Buat mereka, semua informasi yang masuk kemudian adalah sesuatu yang benar sehingga semua ditelan dan akhirnya membuat kecemasan," jelas Jojo.

Kecemasan itu yang pada akhirnya membuat masyarakat secara tidak sadar mengidap suatu sindrom bernama cyberchondria.

"Cyberchondria itu sindrom atau ketakutan yang sangat kuat terhadap informasi tentang gejala penyakit tertentu yang dihasilkan dari internet," jelasnya.

Memang selama masa pandemi, apalagi setelah masyarakat dipaksa untuk tetap di rumah, tak dapat dihindari penggunaan internet menjadi satu-satunya akses informasi yang diandalkan masyarakat. Ini karena mereka masih kurang memiliki akses untuk bertanya langsung kepada ahli atau pakarnya. Terlebih Covid-19 adalah sebuah fenomena baru yang terjadi secara merata di seluruh dunia.

Masih banyaknya kajian, penelitian, hipotesis, bahkan sampai spekulasi, yang pada akhirnya membuat masyarakat maupun pelaku media dibanjiri oleh informasi. Penyebarannya sudah tidak mengenal kata delay, verifikasi bisa jadi diabaikan oleh masyarakat. Lagi-lagi keterbatasan bertanya dan konfirmasi langsung kepada ahli dan pakarnya menjadi alasan.

Mengutip laman Medical Center dari University of Vermont, orang yang mengalami cyberchondria akan terobsesi dengan informasi kesehatan di internet. Dia akan menghabiskan banyak waktu untuk menggali informasi tentang gejala penyakit tertentu.

Di awal, alih-alih ingin mengetahui informasi dengan jelas dan terperinci, orang yang mengidap cyberchondria cenderung akan melakukan diagnosa terhadap diri sendiri atas gejala suatu penyakit yang diduga sedang ia alami. Banyaknya informasi kesehatan yang didapat itu bukan malah meredakan kekhawatiran yang dirasakan, justru malah memperburuk kecemasan.

Hal ini menjadi bahaya jika diagnosa yang dilakukan terlalu berlebihan, hingga sampai membeli obat di apotek tanpa resep dokter. Ini karena pada akhirnya dia hanya akan mengira-ngira penyakit yang ia rasakan, lantas meminum obat yang tidak sesuai dengan kondisi kesehatannya.

"Nah, teman-teman media melihat itu. Akibatnya mereka harus memberitakan sesuatu yang lebih positif. Nggak melulu soal angka kematian, nggak melulu soal penyakit ini," ungkap Jojo yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI). Meski begitu, pada akhirnya, Jojo melihat bahwa teman-teman media itu tidak lagi secara langsung menjelaskan soal bad news maupun good news.

"Peran media massa seharusnya menetralisir hal tersebut. Informasi mengenai hal-hal tersebut sudah cukup. Bahkan bukan cukup lagi, sudah penuh dan nggak perlu lagi ditambahkan," ungkap Jojo.

Hingga pada akhirnya hasil survei membuktikan bahwa ada beberapa topik yang menurut teman-teman media menarik dan dianggap mampu menetralisir kondisi tersebut. Ada dua topik yang menjadi sorotan.

"[Yakni] tentang mitigasi bagaimana menghadapi normal baru dan bagaimana dampaknya terhadap industri. Tentang update jumlah kasus, tentang kebijakan pemerintah, riset tentang Covid-19, itu sudah berkurang," ungkap Jojo.

"Dan kalau kita kembali ke good news vs bad news, saya kira sudah tidak relevan untuk bicara bad news is a good news, karena yang penting di zaman sekarang adalah clickbait. Jadi, apapun itu, mau bad news atau good news, yang penting clickbait," Jojo menyimpulkan.

Jika melihat ke belakang, maka kita bisa mengingat bahwa ada masa di mana kredibilitas media dipertanyakan. Kepemilikan industri media yang didominasi oleh sosok yang memiliki kepentingan politik sempat juga membuat masyarakat jenuh. Namun, seiring berjalannya waktu hingga akhirnya dihadapkan dengan kondisi pandemi seperti ini, tren media memang akan terus mengalami perubahan.

Tren media, dipandang Jojo, memang akan berubah. Ke depan media massa seolah kembali kepada kodratnya, menjadi sarana informasi yang akan dicari oleh masyarakat karena mereka berlomba-lomba mengedepankan fakta dan data.

"Fakta dan data disajikan dengan lebih menarik oleh media. Bukan sekadar informasi tulisan tapi juga disajikan dalam bentuk infografis yang menarik. Itu akan menjadi pembeda antara media dan media sosial. Kalau informasi itu valueable, orang juga mau membayar untuk itu," jelasnya.

Speed of News Cycle yang Semakin Cepat

Menghadapi kondisi normal yang baru, tentu akan diawali dengan hadirnya kendala-kendala baru dalam proses kerja para pekerja media ini. Khususnya para jurnalis yang identik dengan alur kerja di lapangan untuk mengejar sumber beritanya secara langsung.

Dimulai dari pengakuan 73,4 persen para responden ternyata masih merasa takut akan kondisi kesehatan yang dihadapkan pada risiko tinggi. Adanya protokoler kesehatan yang harus dijalani pun diakui para responden telah mempersulit proses pencarian bahan berita. Angkanya mencapai 67 persen.

Ada sebuah dilema pekerja media dalam melaksanakan pekerjaannya itu. Di satu sisi, keharusan mencari bahan atau sumber berita di luar, membuat mereka menjadi salah satu pejuang garda depan di tengah pandemi ini. Di sisi lain, kondisi masa transisi yang memunculkan kebijakan-kebijakan dan segala jenis protokol menjadi tantangan baru bagi pekerja media yang masih dirasa menyulitkan mereka dalam mencari bahan berita.

Padahal, di tengah banjir informasi yang menghadang masyarakat, para pekerja media pada akhirnya dituntut untuk bekerja secepat mungkin agar khalayak atau masyarakat mendapatkan informasi, fakta, data, yang bisa jadi membenarkan informasi yang tersebar, maupun memberikan pencerahan atas berita yang kebenarannya diragukan dan terlanjur tersebar di media sosial.

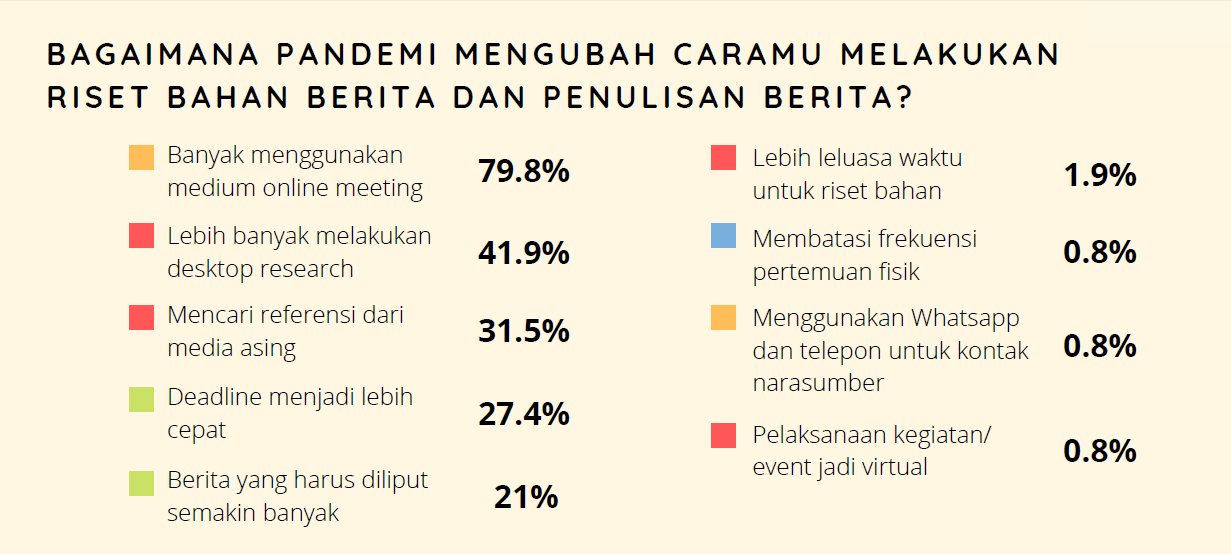

Kondisi ini pada akhirnya memicu kecepatan siklus dan arus informasi (speed of news cycle) yang terjadi pada pola kerja pekerja media. Terbukti dari hasil survei bahwa 27,4 persen responden atau pelaku media merasa bekerja dengan tenggat waktu yang lebih sempit dan sebanyak 21 persen responden atau pelaku media merasa semakin banyak berita yang harus diliput.

Di tengah kondisi yang tidak pasti, seiring dengan hausnya masyarakat akan informasi, pada akhirnya membuat para pelaku media harus bekerja dengan alur kerja yang cenderung lebih cepat. Hal ini pun sebenarnya beriringan dengan perubahan informasi terbaru yang terjadi.

Pembatasan untuk tidak bertemu dan kontak secara langsung membuat seluruh kegiatan liputan atau riset bahan berita beralih menggunakan media daring (online).

Jojo sebenarnya juga tidak menafikan bahwa masih ada beberapa media yang menyuguhkan berita yang sama dengan media sosial. Pemanfaatan clickbait itu malah membuat media tersebut tidak kredibel hanya karena ingin mengejar traffic yang disayangkan menjadi satu-satunya usaha untuk mempertahankan bisnis media.

"Sedangkan kalau memang informasi itu ada data dan fakta yang disajikan dengan infografis yang menarik, orang mau berlangganan dan kemudian bisnis media secara model bisnis bisa berubah. Tidak lagi mengandalkan pada iklan, tapi bisa mengandalkan pada subscription karena mereka bisa jual beritanya," jelas Jojo.

Menurut Jojo, transformasi cara kerja jurnalisme bukan hanya bentuk adaptasi untuk menyelamatkan bisnis, namun bentuk tanggung jawab pekerja media guna memastikan setiap orang bisa mendapatkan dan mengakses informasi dalam situasi apapun.

Media dan Jurnalis Adalah Bagian dari Masyarakat

Jika judul artikel ini menyebutkan bahwa jurnalis dan para pekerja media pun sama jenuhnya dengan masyarakat akan berita Covid-19, maka sejatinya perspektif ini harus dilihat bahwa para pekerja media juga merupakan bagian dari masyarakat.

Hasil survei tersebut juga membuka fakta bahwa para pekerja media tidak dapat menghindari dampak keguncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jojo mengakui, ini memang isu yang sangat sensitif apalagi pihaknya tidak bisa memutup mata akan fenomena pemutuhan hubungan kerja yang juga terjadi kepada pekerja media.

"Terutama media cetak sudah pasti sangat berdampak karena sebelum pandemi saja kan ini sudah bisnis yang senjakala. Dan ketika pandemi, tambah runyam urusannya," ungkap Jojo.

Survei membuktikan bahwa 70,2 persen responden menyadari bahwa pandemi telah berdampak terhadap bisnis perusahaan media. Lebih rinci para responden mengutarakan bahwa aspek yang paling terasa terdampak adalah pemasukan dan pendapatan bisnis media. Menurunnya pendapatan tentu juga berimbas pada pekerja media dari berbagai level secara menyeluruh.

"Ada beberapa teman-teman yang sudah mulai dikurangi gajinya, ada yang bonus dan fasilitas-fasilitasnya sudah hilang, bahkan ada beberapa yang memang sudah tidak digaji, (karena) perusahaan sudah merumahkan mereka," papar Jojo.

Lalu apakah itu memengaruhi idealisme jurnalis sebagai pemegang mandat masyarakat untuk mencari informasi?

"Saya kira enggak ya. Idealisme jurnalis kan sangat tinggi. Apapun yang terjadi, baginya mereka merupakan representasi dari masyarakat. Tapi bahwa tuntutan dari perusahaan media tersebut itu pasti berpengaruh. Terutama bagaimana kemudian mereka memproduksi informasi atau berita yang menarik buat pembaca. Yang menghasilkan reach, menghasilkan page view atau hit yang tinggi," jelas Jojo.

Sebuah agenda setting yang dijalankan oleh media, menurut Jojo, memperlihatkan bahwa media juga bagian dari masyarakat.

"Media punya insting bagaimana mereka melihat bahwa ini sesuatu yang sudah overload, informasinya overload, sehingga mereka harus mencari sesuatu yang di luar itu. Sebagai bagian dari masyrakat, mereka juga tahu bagaimana keluarganya terpapar oleh informasi negatif secara terus-menerus," kata Jojo.

"Hasil survei yang kami lakukan itu kemudian menunjukkan, memotret, bahwa memang dari 124 jurnalis yang kita potret suaranya ini menunjukkan bahwa mereka memang mempercayai, mengarahkan, untuk memproduksi informasi yang lebih positif.’’

Jika kita bisa bertanya dan mengkonfirmasi pada Kovach dan Resenstiel secara langsung, maka bisakah kita menyimpulkan bahwa para representasi pelaku media di Indonesia telah menjalankan dua elemen jurnalisme di atas?

--

Sumber: Hasil survei The 4th Communications Insight Report: Jurnalisme dan Normal Baru, Imogen Communication Institute | Agama Saya Adalah Jurnalisme (2010), Andreas Harsono | Cyberchondria: Could You Have It? (Oktober, 2019), Medical Center University of Vermont | Wawancara Eksklusif GNFI

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News