17 Agustus 2008, pesawat Qatar Airways terbang perlahan merendah mendekati Jakarta. Pulang! Usai sudah perjalanan kurang lebih sebulan di ibukota Jerman, kota dengan julukan “The Little New York” yang menjadi saksi pengalaman pribadi pertamaku di luar negeri. Saat itu aku masih mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar.Masih segar dalam ingatan kesibukan mengurus paspor, visa dan asuransi untuk perjalanan singkat itu. Meski dibantu oleh sponsor dari salah satu LSM Jerman, ada beberapa hal yang mau tidak mau harus aku bereskan sendiri. Singkat cerita pahit manis kukecap. Nyasar di tengah kota Berlin karena kereta di-suspend, kena bentak orang Jerman karena jalan di jalur sepeda, terjepit di antara para raksasa Kaukasia yang gaduh ketika Obama berpidato di Siegessäule – saat itu ia masih kandidat presiden Amerika Serikat. Tiap kali beli makanan selalu aku konversi ke Rupiah terlebih dahulu – tekor di dompet, kataku. Euro memang mahal, tapi mau bagaimana lagi? Anyway, pengalaman pertama begitu menggoda, seperti kata iklan. Ah, entahlah…Memang ada benarnya juga.

Masih di Cengkareng, saat itu aku nanar membisu, bisa jadi karena jetlag yang sungguh menyiksa. Terbang kurang lebih 17 jam membuat jam biologisku kacau-balau. Riuh rendah penumpang di sekeliling kuacuhkan. Namun seribu tanya yang ada di benakku lah yang lebih menusuk pedih di hati. Kapan? Mengapa? Bisa tidak? Culture shock – itu istilah yang kudapat dari internet. Ya, aku kaget dengan semua kemajuan dan jejak modernisasi yang sudah terpatri lama di belahan dunia bagian sana itu. Hidup sungguh praktis di Berlin dan beberapa kota lainnya yang sempat aku kunjungi. Tak banyak keluhan soal macet, soal asuransi kesehatan, harga bensin stabil, pendidikan gratis. “Sungguh bahagia hidup di Barat”, batinku saat itu. Di saat yang sama aku “mengutuk” Indonesia - korupsi merajalela, nepotisme dalam mengakar, mafia hukum dan kolusi bisnis menggurita, sistem transportasi amburadul, pendidikan mahal, harapan hidup tidak lebih baik dari negara tetangga, dsb. Saat itu aku merasa minder sebagai orang Indonesia. Kepercayaan diriku susut ketika aku membandingkan kehidupan di Indonesia dengan di Jerman. Sungguh jauh gap yang ada – dan saat itu aku putus asa.

Di dalam bukunya Asia Future Shock(2008), Michael Backman menulis sangat sedikit hal positif tentang Indonesia. Ratusan halaman aku lahap dalam sehari, seakan haus akan terawangan masa depan dari cenayang bermodalkan mesin waktu fiktif. Ramalan dalamnya seakan nyata: Vietnam akan menjadi kekuatan ekonomi baru setelah China, Malaysia akan segera kehabisan persediaan minyak bumi mereka, Brunai Darussalam akan makin kaya, Singapura akan menjadi Swiss di Asia, dan Indonesia hanya akan jalan di tempat – susah move on. Waduh! Gawat, pikirku…

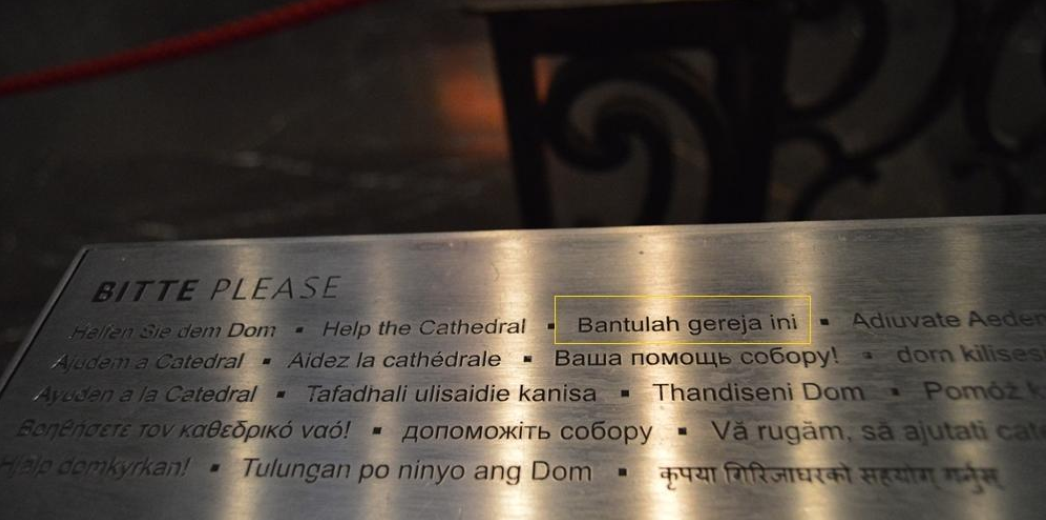

November 2015 kemarin kesempatan kedua ke Eropa datang menyapa. Berbekal beasiswa hospitasi (magang) untuk guru dari pemerintah Jerman via Goethe Institut Jakarta, aku terbang lagi ke Jerman, tepatnya ke Bonn, kota kecil tempat lahir komponis dunia terkenal, Ludwig van Beethoven. Di tengah dinginnya udara musim gugur kuhabiskan 3 minggu di Berufsskolleg Duisdorf, duduk di kelas mengamati interaksi guru dan murid a la kurikulum Jerman. Dari masa hospitasi ini ada satu hal penting menurutku yang harus diadopsi oleh kurikulum Indonesia, yakni kebebasan berbicara terbuka tentang apapun. Satu contoh menarik yakni usai serangan teror Paris (14/11/2015), aku terlibat dalam diskusi grup dalam kelas. Guess what! Yang paling vokal berbicara adalah para siswa – siswi Muslim, dan aku lumayan kaget, karena mereka tidak berusaha berlindung di balik kedok agama atau berusaha menjustifikasi, namun malahan menempatkan terorisme sebagai masalah bersama dan berdialog mencari solusi. Hal itu sangat indah nan ideal bagiku. Perihal ini, kita, orang Indonesia perlu lebih merendah lagi dan menekan egoisme. Itu satu contoh kecil namun penting dari hospitasiku di Bonn.

Awal Desember dalam penerbangan kembali ke Indonesia, ada yang berbeda aku rasakan tentang ke-Indonesia-anku. Aku bangga jadi orang Indonesia, negara demokrasi nomor 3 di dunia. Aku hanya tersenyum ketika seorang teman asal Lebanon mengkerut dahinya ketika dia kuberitahu: “Aku dari dari Indonesia dan aku Katolik”. Seorang kolega asal Perancis langsung menyahut antusias membuatku kaget; “Indonesia. I know Sukarno. We learnt it in our history class”. Lanjut si Jerman di sekolah hospitasi: “Du bist zu freundlich, du lächelst so oft”, komplainnya karena aku keseringan senyum. “Kamu terlalu ramah, dan bagi kami itu sedikit aneh”. Lha! Hahaha, what a wonderful world we live in :D

So, Mr. Backman, look at us now – you got it wrong, sir!

Bangga jadi orang Indonesia. Indonesiaku keren! Beta INDONESIA!

Artikel ini diikutkan dalam Kompetisi Menulis Kabar Baik GNFI #2

Galeri foto:

Copyright: Andriy Tulle

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News