Sudah tak terhitung saya mendengar mantra ajaib ini berkumandang: Kita membutuhkan optimisme, dengan optimisme kita akan menggapai kemajuan, mengejar ketertinggalan, mewujudkan yang terlihat sulit untuk diatasi. Mantra ini disampaikan dalam berbagai bentuk kalimat, tapi polanya kurang lebih sama. Diucapkan mulai dari pejabat negara, eksekutif perusahaan, pegiat start up, akademisi, motivator, aktivis, dan tentu saja: saya sendiri, dalam banyak kesempatan diskusi.

Tapi entah mengapa, tiba-tiba rasanya tak mudah membicarakan tentang optimisme saat ini. Termasuk ketika harus menyetujui atau tidak menyetujuinya.

Apakah optimisme itu selalu baik dan kita perlukan? Ataukah kondisi sebaliknya — pesimisme — adalah makhluk jahat, sifat negatif, perilaku kurang terpuji, yang harus kita jauhi?

Nyatanya, banyak studi menyimpulkan bahwa kelangsungan hidup dan kesehatan kita membutuhkan keseimbangan dari keduanya. Antara optimisme dan pesimisme.

Pesimisme memang bisa menyebabkan pengidapnya menjadi tak tenang bahkan kadang sengsara (setidaknya secara batin dan pikiran), bahkan sebelum kesengsaraan itu benar-benar menimpanya. Namun optimisme yang berlebihan juga dapat menyebabkan perilaku ceroboh dan berbahaya.

Karena itu kajian psikologi menyarankan keseimbangan antara keduanya. Optimisme dan pesimisme seharusnya seperti sepasang pedal sepeda. Apa jadinya kalau salah satunya kita buang?

Datangnya Optimisme, juga Pesimisme

Dalam sebuah artikel jurnal berjudul The Neural Basis of Optimism and Pesimism, David Hecht (2013), menyampaikan optimisme dan pesimisme pada seseorang sangat mungkin terkait erat dengan mode persepsi dan kognitif yang berbeda pada masing-masing orang. Perbedaan utamanya adalah pada: a) Pemilahanan dan pemrosesan informasi tertentu; b) Perasaan adanya kontrol atas situasi maupun peristiwa; dan c) Bagaimana seseorang menafsirkan peristiwa secara pribadi.

Belum terlalu jelas? Baik, secara ringkas mari kita urai masing-masing.

Pertama, optimisme dan pesimisme pada seseorang dapat terlihat sejak pada bagaimana ia memilah atau menyeleksi dan memroses informasi tertentu.

Hampir semua dari kita pasti pernah mengalami momen terpukau pada saat pertama kali mendengar pertanyaan ini: lihat gelas berisi air ini, setengah isi atau setengah kosong?

Biasanya di sebuah ruang seminar, lalu seisi ruangan bergemuruh, sebagian menjawab setengah terisi, sebagian lagi menjawab setengah kosong.

Singkatnya, mereka yang menjawab setengah terisi adalah mereka yang disebut optimis. Si optimis ini memilih isyarat positif atau hal-hal yang bisa menjadi penguatan dari lingkungannya. Di saat yang sama ia cenderung mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan pandangannya yang cerah.

Sebalikya, seorang yang pesimis cenderung memberi perhatian pada gelas yang setengah kosong, ia mengalokasikan perhatian lebih besar pada isyarat negatif, dan tampak kurang memperhitungkan aspek positif dari situasi.

Sesederhana itukah? Iya.

Bukti beberapa eksperimen lain pun menegaskan konsep yang terdengar sepele ini. Salah satunya terkonfirmasi secara ilmiah dalam studi pelacakan mata, yang menyimpulkan bahwa si optimis biasanya menatap gambar negatif atau tidak menyenangkan lebih sedikit dari pada si pesimis.

Studi menggunakan pelacakan mata (eye tracking) tersebut dilakukan oleh Derek M. Isaacowitz (2005). Dengan cara menghadapkan subyek pada tiga alternatif ransangan visual: Pertama, gambar kanker kulit (melanoma), kedua, gambar garis skematik yang simetris, dan ketiga, wajah netral. Pada saat yang sama pergerakan mata mereka dilacak. Mereka yang optimis menunjukkan kurangnya perhatian pada gambar pertama. Namun sebaliknya bagi mereka yang pesimis justru lebih memperhatikan gambar tersebut.

Pada kesimpulannya, Isaacowitz menyebutkan sangat mungkin hal tersebut adalah campuran kondisi bahwa mereka (kelompok optimis) memperhatikan apa yang terbaik di lingkungan mereka dan menyaring apa yang terburuk.

Hal kedua yang membedakan antara si optimistis dan sang pesimistis adalah perasaan memiliki kontrol pada situasi.

Mereka yang percaya bahwa peristiwa dalam kehidupan mereka dikendalikan bukan oleh dirinya akan melihat diri sendiri sebagai agen pasif, lokus kontrol mereka ada pada faktor eksternal, sedangkan ia lemah dan tak memiliki daya apapun. Pandangan fatalistik ini adalah inti dari pesimisme. Sebaliknya, para optimis memandang diri mereka sebagai agen aktif, merasa bahwa mereka dapat mengatasi situasi. Dengan kata lain, mereka ini memiliki lokus kontrol di internal dirinya (Rotter JB, 1966).

Terakhir, pembeda optimis dan pesimis adalah bagaimana seseorang menafsirkan atau mengatribusi peristiwa secara pribadi. Misalnya ketika seseorang merasa tidak kompeten dan gagal dalam banyak hal yang ia lakukan, atau merasa selalu kurang beruntung dalam banyak hal, ini menimbulkan pandangan pesimis. Di sisi lain saat seseorang yang merasa dapat mengatasi tantangan, akan menimbulkan pandangan optimis dan rasa kepercayaan diri menghadapi masa depan.

Bias Optimisme vs Bias Pesimisme. Bagus Mana?

Ini pertanyaan yang biasanya akan menimbulkan debat kusir berkepanjangan.

Pada banyak kesempatan, seseorang umumnya memang cenderung lebih optimis dari pada seharusnya. Buktinya, banyak orang percaya dirinya kurang berisiko mengalami peristiwa negatif di masa depan dibandingkan orang lain. Padahal secara probabilitas acak, sebenarnya setiap orang akan mengalami peristiwa negatif atau positif dalam porsi yang sama untuk semua orang.

Bahaya dari perasaan ini adalah membuat orang ceroboh dan menjadikan dirinya maupun orang lain berada dalam bahaya. Inilah barangkali yang menyebabkan tingkat kematian akibat kecelakaan di jalan raya jauh lebih banyak dari pada tingkat kematian di sirkuit.

Data WHO pada 2017 menyebutkan, sebanyak 1,25 juta orang meninggal di jalanan karena kecelakaan di seluruh dunia. Artinya, setiap 25 detik ada satu orang meninggal karena kecelakaan. Dan di seluruh dunia, rentang usia paling banyak yang menjadi korbannya adalah 15 - 29 tahun. Penyebab paling umum berhubungan dengan kecerobohan seperti mengantuk tapi nekat menyetir, menggunakan ponsel saat berkendara, di bawah pengaruh obat terlarang atau mabuk, melawan arus, kebut-kebutan.

Bias optimisme diasumsikan memang ada, meskipun tidak rasional. Karena sifatnya yang menguntungkan dan mementingkan diri sendiri, yaitu membantu individu menjadi lebih rileks mengatasi masa depan yang tidak diketahui.

Di situasi yang lain, kita mungkin pernah menjumpai atau bahkan mengalami pesimisme yang berlebihan atau bias pesimisme. Hal ini misalnya terjadi pada orang yang mengidap hipokondriasis, atau gangguan mental berupa khawatir berlebihan memiliki penyakit serius yang belum didiagnosa.

Orang seperti ini akan menafsirkan gejala fisik yang kecil sebagai tanda penyakit serius, lalu merasa harus melakuan banyak pemeriksaan medis yang tidak perlu. Padahal dokter sudah mengatakan bahwa ia baik-baik saja.

Singkatnya bias pesimisme merupakan kondisi yang terlalu berkonsentrasi pada kekurangan lingkungan maupun kondisi diri sendiri. Kelompok ini fokus pada setengah gelas yang kosong.

Apakah kondisi ini ada bagusnya? Tentu saja ada, karena seharusnya memotivasi orang yang merasakannya berusaha untuk lebaik baik, lebih berhati-hati, meningkatkan kapasitas diri, dan pengembangan pribadi. Namun ketika berlebihan, akan menimbulkan depresi akibat perfeksionisme yang sering berujung kecewa pada saat yang ia inginkan tidak dapat dicapai (Ben-Shahar, 2009).

Kondisi Sekarang, Mana yang Lebih Kita Butuhkan?

Satu waktu di 2008, sebuah penelitian yang dilakukan satu lembaga survei memberikan gambaran tetang optimisme, pesimisme, dan mengapa hal itu terjadi di kalangan responden muda.

Hasil survei itulah yang menjadi salah satu sebab hadirnya GNFI hingga saat ini.

Hanya terdapat dua pertanyaan yang diajukan kepada responden yang berjumlah 4000 orang itu. Pertama, apakah Anda optimis atau pesimis terhadap masa depan Indonesia? Kedua, apa alasannya?

Percayakah Anda, pada waktu itu sebanyak 83% responden menjawab pesimis. Hanya 17% saja yang optimis, itupun barangkali tidak sangat optimis.

Kalau jawaban pertanyaan pertama sudah membuat prihatin, jawaban dari pertanyaan kedua memberikan kenyataan sederhana tapi mengusik tapi masuk akal. Rangkuman dari jawaban responden menyebutkan, mereka pesimis karena tidak mendapatkan berita baik tentang Indonesia, jarang ada informasi yang bisa membuat bangga tentang Indonesia. Sehingga masa depan menjadi begitu tidak meyakinkan di mata mereka.

Pertanyaan yang berdentang keras dalam kepala pendiri GNFI pada waktu itu adalah: kalau anak-anak muda itu tidak yakin dengan masa depan bangsanya, bagaimana mereka bisa yakin dengan masa depannya sendiri? Bagaimana mereka hidup di tempat yang mereka sendiri pesimis dengan masa depannya?

Mengutip kembali studi pelacakan mata oleh Isaacowitz, menurut hemat kami mereka pesimis bukan hanya karena lebih menyukai gambaran negatif, tapi memang tidak ada alternatif gambaran positif tentang Indonesia yang bisa mereka lihat. Maka, itulah yang dilakukan GNFI. Menyajikan gambaran positif yang membawa harapan.

Pada waktu itu, sulit menemukan berita baik di halaman pertama surat kabar, di prime time media elektronik, bahkan di pembicaraan-pembicaraan warung kopi. Media masih berkeyakinan bahwa hanya bad news-lah yang mampu menarik perhatian pembaca atau penononton, sehingga berita jenis itulah yang terus diproduksi.

Apakah sekarang fenomena bad news is good news itu masih berlaku? Ditambah faktor internet dan media sosial, rasanya akan menjadi diskusi lain yang tak kalah menarik.

Setelah sepuluh tahun berlalu, 2018 kami mengadakan survei sejenis. Dengan perbaikan metode dan sebaran responden. Hasilnya menyebutkan 62% responden optimis terhadap masa depan Indonesia. Pada survei tersebut juga didapat wawasan bahwa ternyata anak-anak muda di Indonesia bagian Timur cenderung menunjukkan sikap lebih optimis dari pada anak-anak muda di perkotaan di Jawa.

Apa sebab? Karena, menurut responden, sekarang mereka melihat pembangunan (setidaknya informasi tentang pembangunan) lebih menyentuh daerah mereka, yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya.

Dan kini kita berada di sini, di tengah pandemi sekaligus krisis yang WHO pun menyebut bisa terjadi lebih panjang dari pada yang kita kira.

Rencananya GNFI akan melakukan survei optimisme lagi tahun ini, tapi harus lebih cermat dalam persiapan dan menyusun metodologi dan pertanyaan-pertanyaannya. Situasi begitu cair, optimisme dan pesimisme bisa datang dan pergi dalam sekejab begitu keadaan berubah atau malah tidak kunjung berubah.

Selain itu, kami juga tidak ingin terjebak dalam bias optimisme maupun bias pesimisme. Keduanya membahayakan saat ini, karena dapat menggiring pada kesimpulan yang salah.

Untuk kita sebagai masyarakat biasa, kesimpulan yang salah mungkin “hanya” akan berisiko buat kita dan lingkungan kita. Tapi ceritanya bisa lain kalau kesimpulan yang salah dibuat oleh pengambil kebijakan publik.

Memang tak mudah bicara optimisme pada saat kita dalam situasi seperti sekarang. Bahkan untuk GNFI yang sehari-hari mengumpulkan, melakukan riset, mengemas, dan menyebarkan informasi positif yang sebenarnya masih sangat banyak di tengah-tengah kita (kalau tidak percaya, seringlah kunjungi website GNFI dan akun-akun media sosialnya).

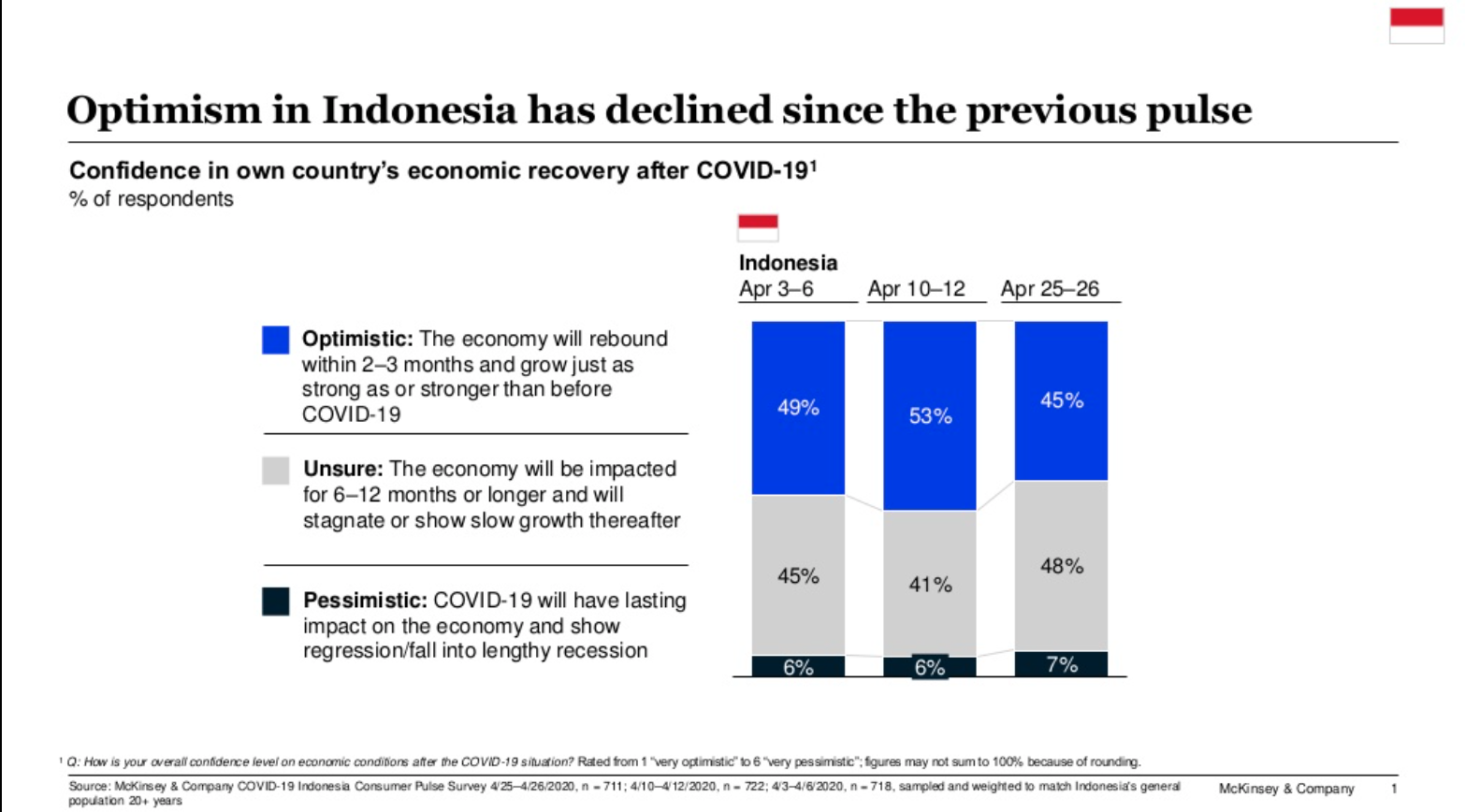

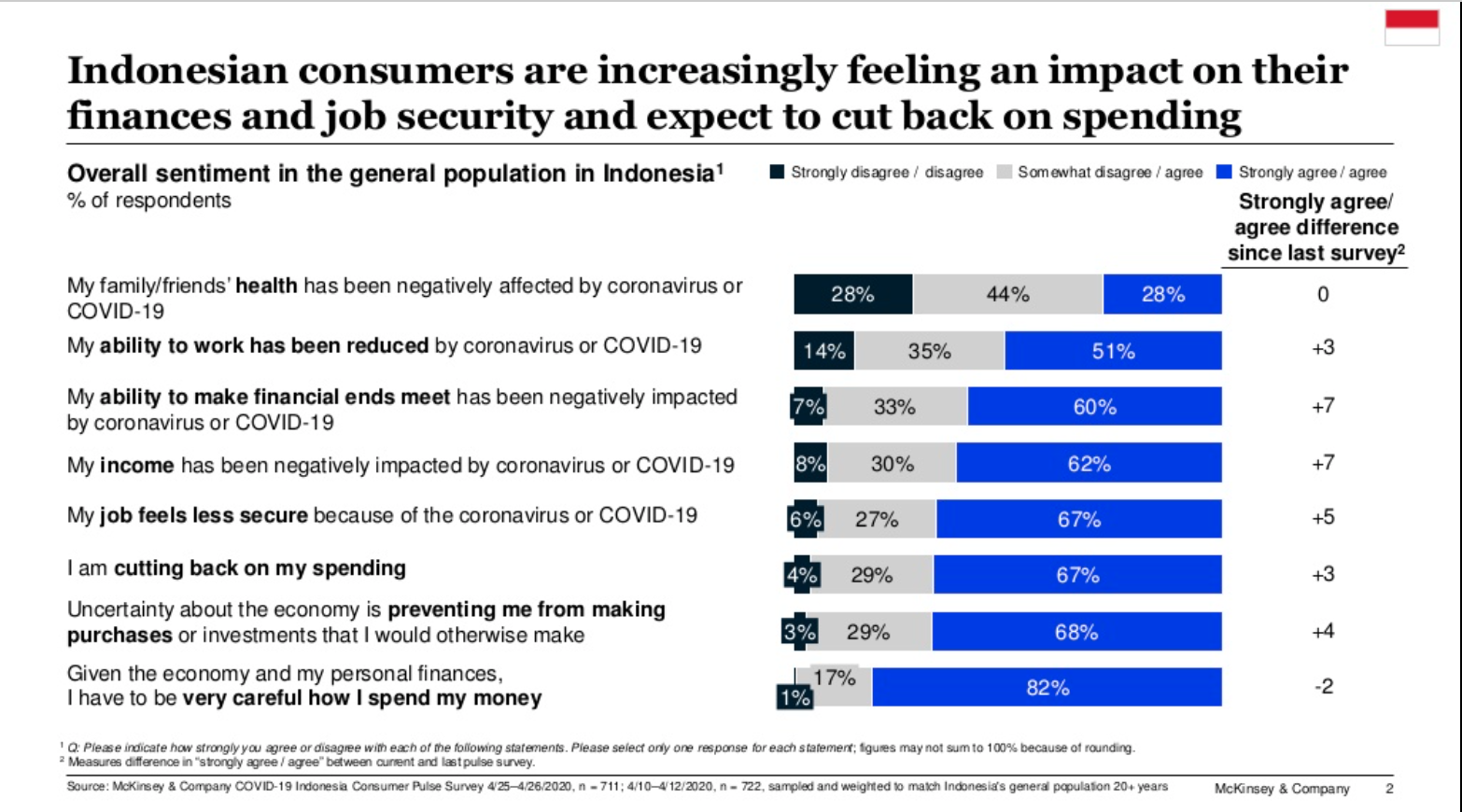

Rangkaian survei yang dilakukan lembaga konsultan manajemen internasional, McKinsey, menyebutkan, tingkat optimisme masyarakat Indonesia berada di kisaran 40-50%, tapi angka pada setiap survei cenderung turun apabila dibandingkan dengan survei yang dilakukan sebelumnya.

Hal ini menunjukkan sebenarnya kita masih punya modal keyakinan bahwa keadaan akan membaik, namun keyakinan tersebut terlihat kurang kokoh, tergantung perkembangan hari demi hari.

Sebagai generasi saat ini, kita memang belum memiliki memori kolektif berada di tengah krisis sebesar ini dan terjadi di seluruh dunia. Sehingga sangat wajar kita belum tahu mesti berbuat apa dengan tepat.

Kalau sudah begini, bias baik pada sisi optimisme maupun pesimisme menjadi pilihan yang sama buruknya. Sebaliknya, kita memerlukan keduanya dalam takaran yang rasional.

Kalaupun optimis, kita perlu optimisme yang berarti keberanian untuk memikirkan yang tak terpikirkan, namun bertindak dalam batas-batas yang mungkin secara realistis. Hal ini bukan berarti pasif dan sabar; sebaliknya, ia tidak sabar dan aktif, mencari setiap kemungkinan tindakan dalam bidang-bidang kemungkinan yang nyata. Setidaknya inilah yang dianjurkan Eric Fromm (1900-1980), psikolog sosial kenamaan yang menawarkan konsep humanist radicalism untuk mengatasi ketidakberdayaan manusia pada rantai ilusi termasuk dalam bias optimisme maupun bias pesimisme.

Akhir kata, dalam konteks Good News From Indonesia, apakah Good News yang membuat optimis lebih penting dari Bad News yang bisa membuat pesimis?

Saya berpendapat, keduanya sama penting sejauh berdasarkan data yang akurat, tidak disajikan secara hiperbolik.

Sebagai jurnalis, sikap kritis dan skeptis untuk mendukung analisa dan memastikan kebenaran dalam memproduksi berita harus tetap dilakukan, sekalipun berita baik. Apalagi kalau itu berupa berita yang bisa masyrakat menjadi panik dan ketakutan. Sudah seharusnya lebih berhati-hati lagi.

“Normal kalau Anda merasa stres, bingung, takut selama krisis. Bicaralah pada orang yang Anda kenal dan percaya bisa membantu,” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO beberapa waktu lalu lewat akun twitternya. “Dan jangan terlalu banyak membaca atau menonton berita (tentang COVID-19) yang membuat Anda semakin cemas. Dapatkan informasi hanya dari sumber yang terpercaya. Satu atau dua kali saja sehari,” pungkasnya.

Kalau Anda, dalam krisis ini termasuk yang optimis atau pesimis? Apapun itu, semoga tidak bias dan kebablasan.[]

Baca juga:

Indeks Optimisme Generasi Muda Terhadap Masa Depan Indonesia

5 Sektor dengan Optimisme Tertinggi

Fakta Menarik Tentang Indeks Optimisme

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News