Suatu hari tahun 2049, bayangkan kawan GNFI berada di sebuah negeri antah-berantah. Ketika itu, kawan mendadak terbangun dari tidur, karena merasa matahari tahun pertama ini cukup terik menjilati kulit. Padahal kawan sadar betul ini masih pagi hari, tak akan mungkin panasnya seperti tengah siang bolong.

Heran, kawan pun lekas membuka telepon genggam. Tak disangka, sudah banyak notifikasi yang memberitakan tentang darurat kenaikan suhu bumi dan tingginya angka karbon dioksida di atmosfer.

Seketika kawan pun menghela nafas. Niat untuk untuk menyongsong tahun pertama dengan semangat pagi akhirnya berubah lesu dalam sekejap.

Kawan GNFI, itulah sedikit kisah fiksi tentang gambaran bumi di masa depan. Walaupun hanya khayalan, cerita tersebut bisa saja menjadi kenyataan dalam kurun waktu yang cepat bila soal lingkungan dan industri tak segera lekas dibenahi.

Bumi semakin tua, peningkatan karbon dioksida tak mereda

Dalam perjalanan hidup bumi selama ini, kita tahu bahwa hal-hal mendasar seperti bagaimana kehidupan berevolusi, dari mana spesies kita berasal, dan bagaimana planet kita bekerja, tentunya tak lepas dari campur tangan perubahan iklim alami bumi di masa lalu.

Namun, sejak revolusi industri hadir, perubahan iklim kemudian beralih tangan pada aktivitas manusia. Emisi karbon yang dikepulkan ke udara dan terjadinya penurunan hutan, merupakan beberapa bentuk kegiatan manusia yang menyebabkan peningkatan drastis suhu bumi.

Dalam jurnal Nature 2015 yang dikutip oleh BBC News Indonesia, sejak awal era industri terdapat 3 triliun pohon, terutama di daerah tropis yang tersisa di dunia berkurang dengan cepat, sekitar 15 miliar ditebang setiap tahunnya.

Pada akhirnya, kegiatan manusia tersebut menyebabkan fluktuasi temperatur bumi dengan laju perubahahan iklim yang begitu cepat. Demikian Earthobservatory.nasa.gov menulis.

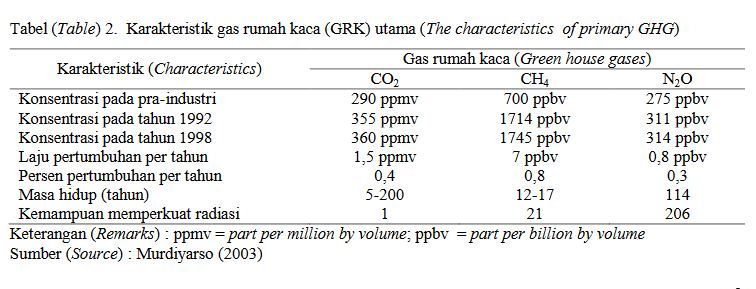

Peningkatan karbon dioksida yang tertimbun di bumi, dapat kawan GNFI lihat seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

Upaya mempertahankan hutan dan industri secara bersamaan

Hutan merupakan ekosistem kompleks yang mempunyai pengaruh besar terhadap semua spesies yang ada di muka bumi. Pohon-pohon yang berdiri tegak di kawasan hutan memiliki fungsi berkisar sebagai penyedia rumah bagi satwa liar, pemberi efek pendingin global, penjaga siklus air, bahkan penyimpan ratusan miliar ton karbon di udara atau dikenal sebagai rosot (sink) karbon.

Dalam konteks menekan laju perubahan iklim, secara alami gas rumah kaca seperti karbon dioksida dapat diubah oleh tumbuhan hijau di kawasan hutan melalui fotosintesis. Dalam prosesnya ia akan menyerap karbon dioksida yang selanjutnya dengan pasokan energi photo-synthetic atmospheric radiation (PAR) dari matahari akan dikonversi menjadi gugus gula dan oksigen (O2).

Adanya proses dan reaksi kimia tersebut dalam tumbuhan, secara tidak langsung menyatakan tutupan hutan memiliki fungsi penting untuk menjaga kestabilan konsentrasi karbon di atmosfer. Oleh karena itulah, faktor-faktor yang terindikasi menyebabkan pertumbuhan produksi emisi gas rumah kaca layaknya penghilangan tutupan hutan atau deforestasi perlu ditindaklanjuti.

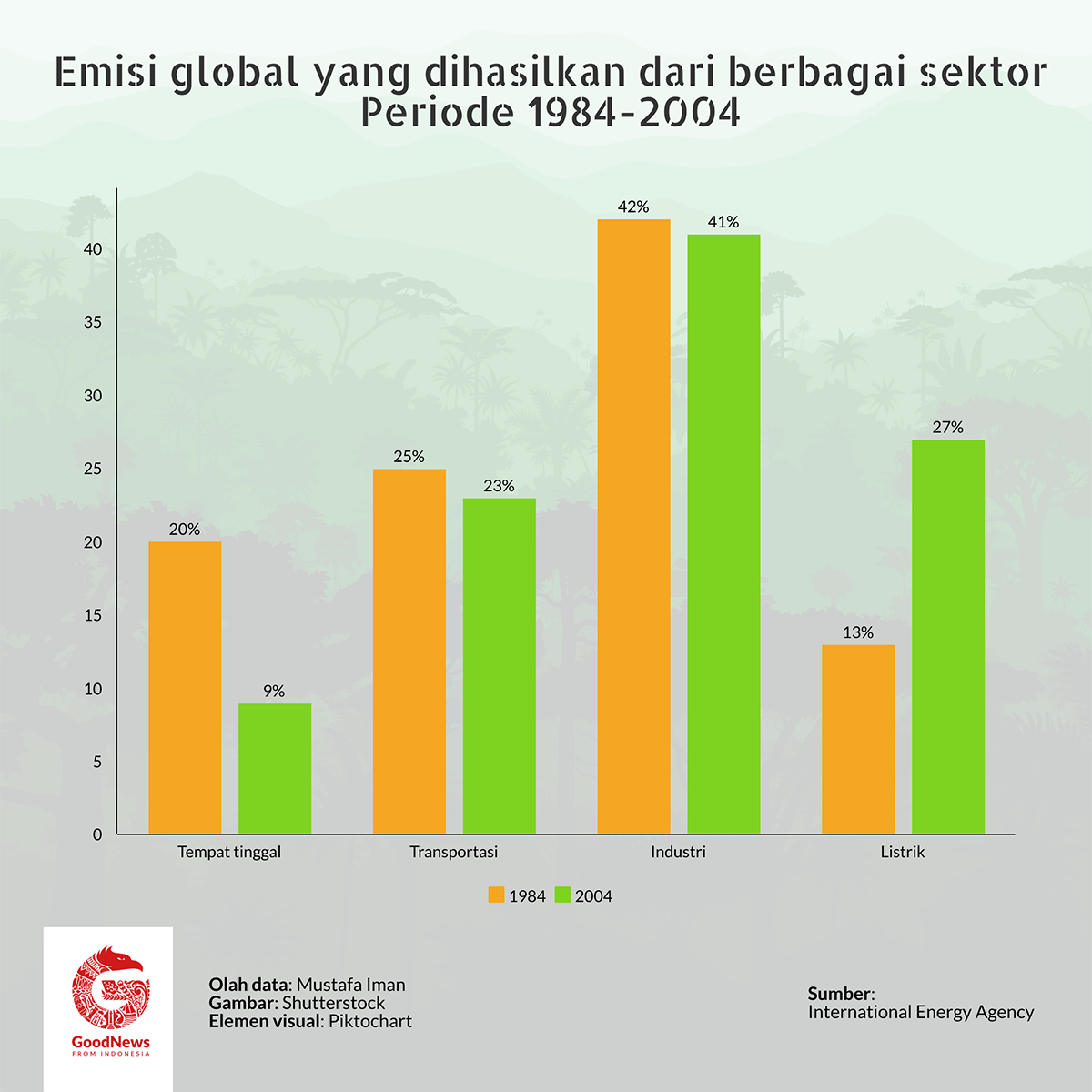

Tidak hanya itu, adapun menurut International Energy Agency (IEA) pada 2007, sektor industri juga menjadi salah satu kegiatan yang turut bertanggung jawab besar menyumbang emisi gas rumah kaca.

Dalam grafik di atas digambarkan bagaimana sektor industri menyumbangkan emisi karbon tertinggi sejak 1984, dan hanya turun 1 persen, 20 tahun kemudian. Lalu ada peningkatan dari sektor pemberdayaan listrik sebesar 14 persen dalam kurun dua dasawarsa tersebut.

Sementara kabar baik datang dari sektor konsumsi rumah tangga yang menurunkan emisi karbon selama 20 tahun itu, dari 20 persen menjadi 9 persen. Bisa jadi, konsumsi rumah tangga melalui perangkat kebutuhannya sudah menggunakan listrik maupun gas, tak lagi bahan bakar fosil. Semisal dari kompor minyak tanah menjadi kompor listrik/gas.

Namun, besarnya dampak kegiatan industri terhadap lingkungan, pada akhirnya memunculkan pertanyaan:

- Apakah mungkin cara terbaik menurunkan emisi gas rumah kaca yakni dengan menutup sektor industrinya?

- Jika benar, apakah sumbangsih sektor industri--seperti yang tercatat dalam laman Kemenperin.go.id--dalam menambah pendapatan negara tidak perlu dipertimbangkan oleh masyarakat?

Kawan GNFI, bak "Gayung bersambut" pertimbangan atas pertanyaan diatas pun terjawab.

Mengutip Mongabay (11/2014), berdasarkan hasil penelitian yang dirilis oleh komisi para pemimpin dunia pada pertengahan September 2014 dengan judul Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy, mengungkapkan, pemerintah dan dunia usaha bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus menurunkan emisi karbon saat bersamaan.

salah satunya memproduksi alat kebutuhan rumah tangga, transportasi, serta mesin pabrik, dengan alat yang lebih ramah lingkungan. Belakangan, inisiasi kendaraan listrik pun kian digencarkan. Di Indonesia, pemerintah bahkan menargetkan pada tahun 2030 nanti sebesar 20 persen kendaraan yang diproduksi sudah mengadopsi teknologi kendaraan listrik/hybrid.

Pasar karbon: mekanisme pembiayaan dan mitigasi perubahan iklim

Pengembangan pasar karbon menjadi perbincangan banyak negara saat ini. Sebab, penerapannya baik secara domestik, bilateral, sampai internasional punya harapan besar mencapai target pembangunan rendah karbon (low carbon development) yang tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi nan tinggi dan secara bersamaan juga tetap melindungi lingkungan buat generasi di masa yang akan datang.

Sederhananya, pasar karbon adalah alat pembangunan rendah karbon dengan mekanisme pembayaran yang pengaturannya termuat dalam Protokol Kyoto atau istilahnya saat ini sudah diadopsi menjadi Paris Agreement.

Tentunya, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement memiliki peluang besar dalam mewujudkan pasar karbon, sebab hutannya memiliki potensi karbon yang besar. hal itu dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, yang menyebut Indonesia memiliki potensi karbon yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai gambaran dalam paparannya pada ppid.menlhk.go.id pada Juli lalu, Siti menjelaskan jika saat ini luas tutupan hutan daratan Indonesia mencapai 94,1 juta hektare, dengan luas tutupan dominan di Sumatra sebesar 13,5 juta hektare, Kalimantan (26,7 juta hektare), dan Papua (34 juta hektare).

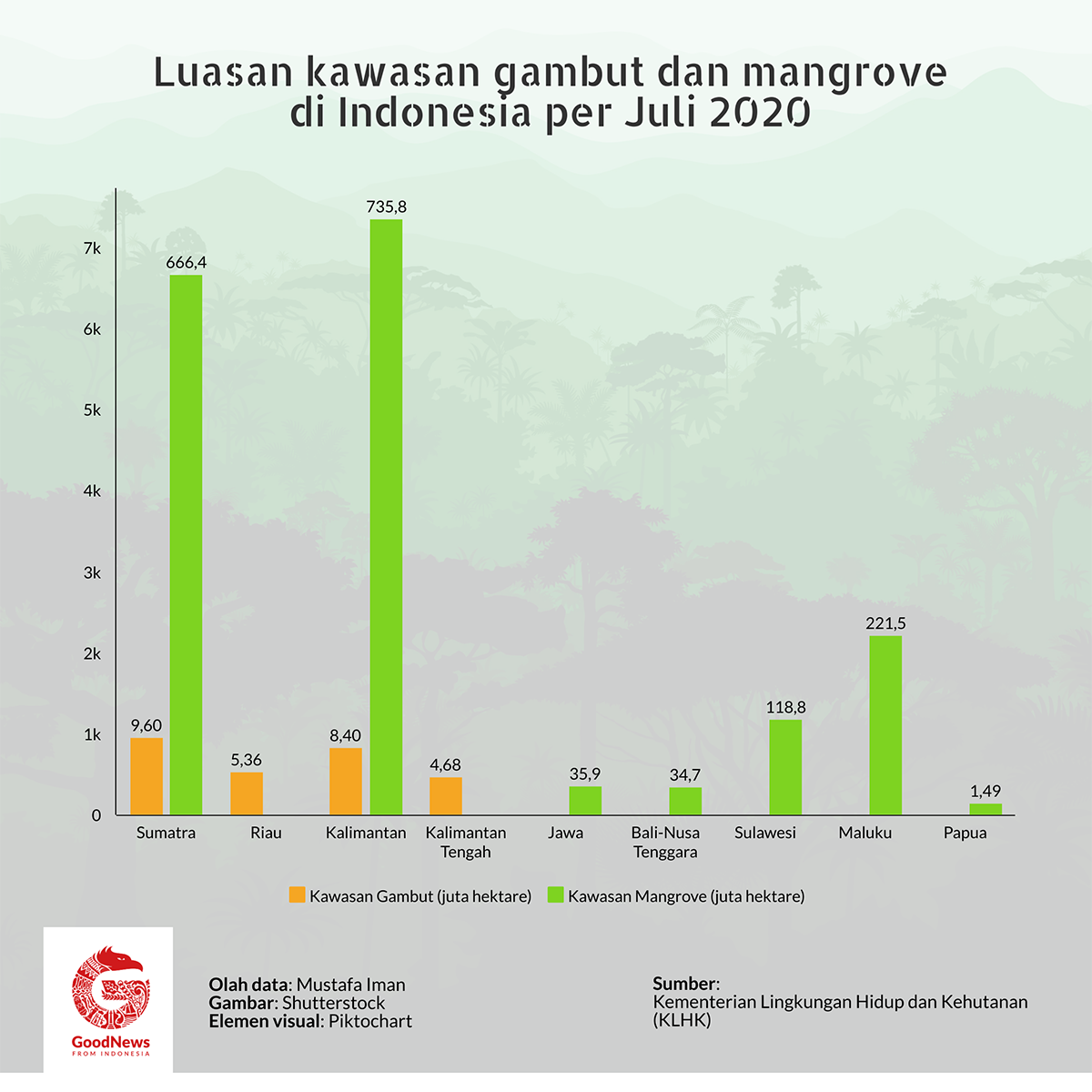

Lain itu, kawasan hidrologis gambut Indonesia pun sangat luas, yakni:

- Sumatra, 9,60 juta hektare,

- Riau, 5,36 juta hektare,

- Kalimantan, 8,40 juta hektare,

- Kalteng, 4,68 juta hektare.

Kemudian untuk mangrove, Indonesia juga punya potensi sangat besar. Rinciannya sebagai berukit:

- Sumatra, 666,4 ribu hektare,

- Kalimantan, 735,8 ribu hektare,

- Jawa, 35,9 ribu hektare,

- Sulawesi, 118,8 ribu hektare,

- Maluku, 221,5 ribu hektare,

- Papua, 1,49 juta hektare, dan

- Bali-Nusa Tenggara, 34,7 ribu hektare.

Dalam praktik pasar karbon sendiri, setiap negara yang sudah sepakat mengatasi perubahan iklim sesuai dengan komitmennya pada Paris Agreement, maka kerjasama untuk mengurangi emisi karbon dapat dilangsungkan oleh kedua belah pihak melalui mekanisme pembayaran antar negara industri dan negara pemilik hutan.

Moekti H. Soejachmoen, Asisten Utusan Khusus Presiden Pengendalian Perubahan Iklim 2010-2019 mengatakan, pemberian harga ditentukan dari dampak iklim yang timbul dan peluang opsi rendah karbon, atau dalam ekonomi disebut internalisasi biaya eksternal.

Makin banyak emisi yang ditimbulkan, pembayaran juga makin banyak. Pada akhirnya, ada pertimbangan ekonomi, pembangunan memilih rendah karbon guna meminimalkan biaya eksternalitas.

“Jika, carbon pricing diterapkan dengan baik dan benar, akan memberikan manfaat untuk melindungi lingkungan, membawa investasi dengan teknologi bersih, bisa jadi source of income,” katanya.

Begitu krusialnya peranan hutan Indonesia dalam menekan emisi karbon, usahanya mendapat sambutan baik, tidak hanya dari Negara-negara anggota G20 dan dunia internasional, bahkan juga dari negara donor terutama Norwegia, untuk membantu terwujudnya penurunan emisi.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 26 Mei 2010, pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) tentang REDD+.

Berdasarkan LoI ini, Indonesia sepakat untuk melakukan beberapa tindakan, antara lain:

- Menyusun Strategi Nasional tentang REDD+.

- Menetapkan badan khusus untuk menerapkanstrategi REDD+, termasuk sistem pemantauan, pelaporan dan pembuktian (Monitoring,Reporting and Verification/MRV) atas pengurangan emisi dan instrumen keuangan untukpenyaluran dana.

- Mengembangkan dan menerapkan instrument kebijakan serta kemampuan untuk melaksanakannya, termasuk penundaan selama dua tahun bagi pemberian izin baru untuk konversi kawasan hutan alam dan lahan gambut untuk penggunaan lainnya.

Dalam proses penerapan kebijakannya sendiri, dikutip dari buku #pasarkarbon: Pengantar Pasar Karbon untuk Perubahan Iklim, terdapat dua proyek kehutanan Indonesia yang berhasil besar mengurangi emisi gas rumah kaca dibawah skema REDD+, yakni ada proyek PT. Rimba Raya Utama dengan total besar kreditnya sejumlah 3.527.171 ton karbon dioksida (CO2) dan proyek Katingan PT. Rimba Makmur Utama sejumlah 7.451.846 ton CO2.

Adapun bentuk konkret pembayaran hasil kerja (result based payment/RBP) atas penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh hutan Indonesia, seperti ditulis Indonesia.go.id (17/07/2020), Indonesia akhirnya menerima insentif pertama kalinya dari Norwegia sebear 530 juta Krona Norwegia atau sekira Rp813 miliar.

Total bayaran yang diterima oleh Indonesia merupakan bagian dari perjanjian REDD+ yang disepakati oleh kedua negara tersebut pada 2010. Dari pihak Indonesia sendiri sumber dana yang diterima nantinya akan disalurkan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Dari insentif tersebut jelas sekali bahwa hutan Indonesia memiliki potensi dalam memberikan keuntungan ekonomi dari skema perdagangan karbon.

Tantangan penerapan nilai ekonomi karbon di Indonesia

Pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) soal Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Harapannya, aturan ini jadi payung hukum dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca 29 persen pada 2030, sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon.

Dari diskusi Mongabay dan Journalist Learning Forum, 21 Oktober 2020 lalu, berikut beberapa masukan dari narasumber terkait tantangan implementasi NEK di Indonesia.

Pertimbangan dalam mengalokasikan insentif secara tepat sasaran dan perlunya pembentukan instrumen berbasis pasar sebagai alternatif pendukung command and control approach menjadi tantangan buat Indonesia.

Co-Founder Indonesia Research Intitute for Decarbonization (IRID), Andri Akbar Marthen, mengatakan insentif akan membawa manfaat besar bila sasarannya ditujukan kepada para pihak yang benar-benar terlibat menurunkan laju emisi gas rumah kaca.

Seperti insentif diberikan kepada masyarakat adat yang berhasil menjaga kawasan hutan di daerahnya, lalu para pelaku usaha sektor industri energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), pemerintah daerah, dan juga para komunitas dalam masyarakat.

Tentunya, hal tersebut dapat segera dilangsungkan apabila landasan pengaturan NEK sudah rampung. Namun, sampai sejauh ini norma-norma hukum atas Undang-Undang ratifikasi Paris Agreement masih belum ditransformasikan tersendiri, baik ke dalam UU, peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Lewat Perpres NEK ini, katanya, bisa jadi pintu masuk. Senada dengan Andri, Kuki Soejachmoen, Asisten Utusan Khusus Presiden Pengendalian Perubahan Iklim 2010-2019 menilai pasar karbon domestik, Indonesia masih belum punya payung hukum. Dalam Undang-undang Nomor 16/2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris, tak mencantumkan soal itu.

''UU ratifikasi itu lebih pada pengikatan keluar, itu tidak bisa serta merta jadi basis nasional.''

Kuki menyebutkan, pasar karbon internasional dapat membantu pendanaan aksi iklim untuk mencapai target NDC.

Adapun hal yang penting untuk disiapkan, kata Kuki, kelembagaan kuat dan memahami aturan main, mekanisme dan prosedur terkait MRV–mekanisme untuk pelaporan mulai dari membuat, menyusun, mengumpulkan data dan mengolah menjadi informasi, aturan dan kejelasan mengenai hak atas karbon hingga transaksi berkekuatan hukum.

''Juga, mekanisme dan aturan main terkait revenue (pendapatan) dari pasar internasional, termasuk untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku di lapangan.''

Sementara itu, Ketua Umum Perempuan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Devi Anggraini bersuara mengenai perlunya pengakuan atas kontribusi orang-orang yang terlibat di wilayah hutan adat.

''Pengakuan masyarakat adat dan perempuan adat sebagai kelompok rentan itu sebenarnya dalam pembicaraan ekonomi karbon tidak pernah dibicarakan dan dikonsultasikan, bahkan tidak ada diinformasikan saja tidak,'' katanya dalam diskusi Mongabay dan Journalist Learning Forum, Oktober lalu.

Perempuan adat, kata Devi, aktor kunci. Merekalah yang masih mempraktikkan pengembangan pengetahuan masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan cara rendah emisi. Tata ruang pun diatur norma atau hukum di wilayah adat.

Masyarakat adat, katanya, juga bisa berkontribusi dalam proses negosiasi di kancah internasional. Sayangnya, selama ini masyarakat adat hanya dilihat sebelah mata. Pengakuan dan perlindungan wilayah mereka pun minim.

Kalau tak ada pengakuan kepada masyarakat adat, kata Devi, bagaimana mereka bisa terlibat dari NEK ini.

Selain itu, pengaturan NEK juga perlu dalam menjamin kepastian hukum, berkeadilan dan memiliki manfaat yang signifikan dalam penurunan emisi GRK.

Nadia Hadad, Direktur Program Yayasan Madani, mengatakan bahwa NDC perlu landasan hukum kuat dari pusat hingga daerah.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Kebutuhan pendanaan NDC dari 2018-2030 sekitar 19 miliar dolar AS per tahun atau 247 miliar dolar AS. Sedangkan, daya dukung dari APBN hanya 5,8 miliar dolar AS per tahun dan dukungan pendanaan internasional 900 juta dolar AS per tahun.

Dengan begitu, perlu melibatkan aktor di luar negara, terutama pelaku usaha dalam penurunan emisi dan memiliki kewajiban menurunkan emisi.

Baca Juga:

- Kemerdekaan Indonesia dan Upaya Memerdekakan Hutan

- Penghargaan Norwegia untuk Indonesia yang Berhasil Turunkan Emisi Karbon

- Karbon Biru Indonesia Ternyata Memiliki Peran Penting Dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Referensi: Mongabay.co.id | ppid.menlhk.go.id | BBC News Indonesia | Indonesia.go.id | buku #pasarkarbon: Pengantar Pasar Karbon untuk Perubahan Iklim

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News